はじめに

Raspberry pi(以下「ラズパイ」と表記)をサーバーにして24時間稼働させようと思ってます。

その場合、ストレージの破損でデータが消えるのをふせがなければなりません。

著者の場合は、WEBデータだけでなく、システムごと保護したいので、RAID1から起動できるようにしてみました。

この記事では、最初のブート領域(/boot/firmware)だけはどうしてもRAIDにできず、そこだけはmicroSDカードのままとし、ディスクイメージでバックアップをとる方式にしました。

RAID1用のストレージは、SSDを2台用意しUSB接続のケースに入れて使用しました。

メンテナンスを簡単にするため、1パーティション構成としました。

最初のブート領域(/boot/firmware)もRAID1化し、microSDカードが不要な完全RAID化は、こちらをご覧ください。

ラズパイは、Raspberry Pi 5 を使用しています。

準備

microSDカードにRaspberry Pi OSをインストール

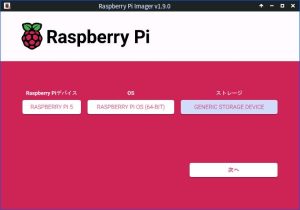

Raspberry Pi Imagerをつかって、Raspberry Pi OS 64bitをインストールします。

事前に、OS Customizationで、ユーザー設定やSSHを有効にしておきます。

書き込みが終わったら、Raspberry Pi に挿入して起動します。

OSアップデート

起動したら、OSのアップデートをしておきます。

今回は、別のPCからからSSH接続して操作しています。

ssh ユーザー名@Raspberry PiのIPアドレス

# もしくは

ssh ユーザー名@ホスト名(例rpi5.localなど、OSインストール時にOS Customizationで設定したもの)sudo apt update

sudo apt -y upgrade念のため、再起動しておきます。

sudo rebootRAID1から起動できるようにする

mdadmのインストール

ソフトウェアRAIDを使用するため、mdadmをインストールします。

sudo apt install -y mdadmRAID1用SSD2台を初期化(必要な場合)

用意しておいたSSDをラズパイに接続します。

RAIDを解除(必要な場合)

新品のSSDを使用する場合は、この作業は不要です。

今回、別のPCでRAID1で使用していたものを再利用したため、これを初期化した手順を紹介します。

まず、ラズパイに接続されたストレージの情報をみます。

lsblk

$ lsblk Enter

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

sda 8:0 0 111.8G 0 disk

├─sda1 8:1 0 1G 0 part

└─sda2 8:2 0 110.7G 0 part

└─md127 9:127 0 110.7G 0 raid1

└─md127p1 259:3 0 110.7G 0 part

sdb 8:16 0 119.2G 0 disk

├─sdb1 8:17 0 1G 0 part

└─sdb2 8:18 0 118.2G 0 part

└─md127 9:127 0 110.7G 0 raid1

└─md127p1 259:3 0 110.7G 0 part

mmcblk0 179:0 0 28.9G 0 disk

├─mmcblk0p1 179:1 0 512M 0 part /boot/firmware

└─mmcblk0p2 179:2 0 28.4G 0 part /

sdaとsdbが、USB接続したSSDです。

sda2とsdb2の下に、md127とありますが、別PC(OSはubuntu)で組んだRAID1がこれです。

RAIDの状態をみてみます。

cat /proc/mdstat

$ cat /proc/mdstat Enter

Personalities : [raid1]

md127 : active (auto-read-only) raid1 sdb2[2] sda2[0]

116050944 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

別のPCに接続したのに、RAID1として使えるんですね。

そのまま使うこともできそうですが、今回はRAIDを解除して初期化してから使います。

sudo mdadm --stop /dev/md127

$ sudo mdadm --stop /dev/md127 Enter

mdadm: stopped /dev/md127

パーティション削除

SSD1台ずつ作業します。

sudo fdisk /dev/sda

$ sudo fdisk /dev/sda Enter

Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.

It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap

partitions on this disk.

Command (m for help): p Enter ←いまの状態をみます

Disk /dev/sda: 111.79 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors

Disk model: S340 120GB

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: EB66BF63-35B5-48FB-B0D9-76B293AAD983

Device Start End Sectors Size Type

/dev/sda1 2048 2203647 2201600 1G EFI System

/dev/sda2 2203648 234438655 232235008 110.7G Linux filesystem

Command (m for help): d Enter ←パーティション削除します

Partition number (1,2, default 2):Enter ←デフォルト:2=sda2を消します

Partition 2 has been deleted.

Command (m for help): d Enter ←さらに残っている最後のパーティション削除します

Selected partition 1

Partition 1 has been deleted.

Command (m for help): p Enter ←いまの状態をみます

Disk /dev/sda: 111.79 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors

Disk model: S340 120GB

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: EB66BF63-35B5-48FB-B0D9-76B293AAD983

Command (m for help): w Enter ←これで書き込みます

The partition table has been altered.

Failed to remove partition 2 from system: Device or resource busy

The kernel still uses the old partitions. The new table will be used at the next reboot.

Syncing disks.

もう一台も同様に実施します。

sudo fdisk /dev/sdbおわったら、再起動します。

sudo rebootSSDにパーティションを作成

引き続き、パーティションの作成を行います。

新品SSDの場合はここから実施します。

sudo fdisk /dev/sda

$ sudo fdisk /dev/sda Enter

Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

Command (m for help): n ←パーティション作成

Partition number (1-128, default 1):Enter

First sector (34-250069646, default 2048):Enter

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-250069646, default 250068991):

Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 119.2 GiB.

Partition #1 contains a vfat signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: y Enter

The signature will be removed by a write command.

Command (m for help): w Enter ←書き込み

The partition table has been altered.

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

sudo fdisk /dev/sdbRAID1を構成する

まずは、ストレージを確認します。

lsblk

$ lsblk Enter

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

sda 8:0 0 119.2G 0 disk

└─sda1 8:1 0 119.2G 0 part

sdb 8:16 0 111.8G 0 disk

└─sdb1 8:17 0 111.8G 0 part

mmcblk0 179:0 0 28.9G 0 disk

├─mmcblk0p1 179:1 0 512M 0 part /boot/firmware

└─mmcblk0p2 179:2 0 28.4G 0 part /

sda1とsdb1がちゃんとできています。

この2つでRAID1を構成します。

ちなみに、2台のSSDの容量が違っていてもRAID1は組めます。

sudo mdadm --create /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1途中、RAIDを作成するか聞かれるので、「y」と入力します。

$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1 Enter

mdadm: Note: this array has metadata at the start and

may not be suitable as a boot device. If you plan to

store '/boot' on this device please ensure that

your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use

--metadata=0.90

mdadm: largest drive (/dev/sda1) exceeds size (117152768K) by more than 1%

Continue creating array? y Enter

mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata

mdadm: array /dev/md0 started.

lsblkで確認すると、以下のようになりました。

$ lsblk Enter

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

sda 8:0 0 119.2G 0 disk

└─sda1 8:1 0 119.2G 0 part

└─md0 9:0 0 111.7G 0 raid1

sdb 8:16 0 111.8G 0 disk

└─sdb1 8:17 0 111.8G 0 part

└─md0 9:0 0 111.7G 0 raid1

mmcblk0 179:0 0 28.9G 0 disk

├─mmcblk0p1 179:1 0 512M 0 part /boot/firmware

└─mmcblk0p2 179:2 0 28.4G 0 part /

RAIDの状態を見ます。

cat /proc/mdstat

$ cat /proc/mdstat Enter

rsonalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]

md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]

117152768 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

[=>……………….] resync = 6.2% (7286464/117152768) finish=45.4min speed=40280K/sec

bitmap: 1/1 pages [16KB], 65536KB chunk

unused devices:

同期中です。このまま進めることもできますが、終わるまで待った方がよいでしょう。

フォーマット

RAID1である/dev/md0をフォーマットします。

sudo mkfs -t ext4 /dev/md0途中質問がありますが、なにも記入せず[Enter]を押します。

$ sudo mkfs -t ext4 /dev/md0 Enter

mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)

Creating filesystem with 29288192 4k blocks and 7323648 inodes

Filesystem UUID: 18544c38-5957-4d02-b06e-93e6fb90b8ab

Superblock backups stored on blocks:

32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,

4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Creating journal (131072 blocks):Enter

done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

RAIDボリュームの登録

デバイス名/dev/md0 が起動の度に変わらないように、mdadmの設定ファイルにをRAIDボリュームとデバイス名を登録します。

sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf/(ルート)を、microSDカードからSSDのRAID1領域にコピーする

/(ルート)となっているデバイス名を調べます。

df

$ df Enter

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on

udev 4085856 0 4085856 0% /dev

tmpfs 825680 14512 811168 2% /run

/dev/mmcblk0p2 29251136 5397152 22347696 20% /

tmpfs 4128352 400 4127952 1% /dev/shm

tmpfs 5120 48 5072 1% /run/lock

/dev/mmcblk0p1 522230 71440 450790 14% /bo ot/firmware

tmpfs 825664 176 825488 1% /run/user/1000

/dev/mmcblk0p2 とわかりましたので、これをすべて/dev/md0にコピーします。

sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/md0 bs=32M conv=noerror,sync status=progressコピーが終わったら、ファイルシステムのチェックを実施します。

sudo e2fsck -f -y /dev/md0

$ sudo e2fsck -f -y /dev/md0 Enter

e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)

rootfs: recovering journal

Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes

Pass 2: Checking directory structure

Pass 3: Checking directory connectivity

Pass 4: Checking reference counts

Pass 5: Checking group summary information

rootfs: 168286/1860480 files (0.2% non-contiguous), 1486104/7449600 blocks

パーティションを拡大します。

sudo resize2fs -p /dev/md0

$ sudo resize2fs -p /dev/md0 Enter

resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)

Resizing the filesystem on /dev/md0 to 29288192 (4k) blocks.

The filesystem on /dev/md0 is now 29288192 (4k) blocks long.

RAIDボリュームから起動するための設定

initramfsイメージの作成

起動時にRAIDが使用できるようにinitiramfs (initial ram file system)のイメージを作成します。

sudo nano /etc/initramfs-tools/modules以下の3行を追加します。

raid1

md_mod

ext4initiramfs (initial ram file system)のイメージを作成します。

sudo update-initramfs -u

$ sudo update-initramfs -u Enter

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-v8

'/boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-v8' -> '/boot/firmware/initramfs8'

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-2712

'/boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-2712' -> '/boot/firmware/initramfs_2712'

補足:インストール済みのすべてのカーネルバージョンに対して反映させる場合

sudo update-initramfs -u -k allcmdline.txtの設定

起動時に、RAIDボリューム /dev/md0 を root となるように設定します。

sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt変更箇所

旧 root=PARTUUID=d38f6878-02 (d38f6878-02は環境によりちがう)

新 root=/dev/md0

追加

rootdelay=5

修正結果は以下のようになります(1行です)

console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/md0 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootdelay=5 rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles

fstabの編集

起動時にRAIDボリュームが/にマウントされるように設定します。

編集するのは、microSDカード内の/etc/fstabではなく、RAIDボリューム/dev/md0にコピーしたほうです。

読み書き出きるように、/dev/md0を/mnt/md0にマウントしてから作業します。

sudo mkdir /mnt/md0

sudo mount /dev/md0 /mnt/md0sudo nano /mnt/md0/etc/fstab赤字の部分を青字へ変更します。

proc /proc proc defaults 0 0

PARTUUID=d38f6878-01 /boot/firmware vfat defaults 0 2

PARTUUID=d38f6878-02 / ext4 defaults,noatime 0 1

a swapfile is not a swap partition, no line here

use dphys-swapfile swap[on|off] for that

proc /proc proc defaults 0 0

/dev/mmcblk0p1 /boot/firmware vfat defaults 0 2

/dev/md0 / ext4 defaults,noatime 0 1

a swapfile is not a swap partition, no line here

use dphys-swapfile swap[on|off] for that

/dev/mmcblk0p1は、指定の仕方が変わっただけで、microSDカードの第1パーティションであることにかわりはありません。ただ、この後説明するmicroSDカードのバックアップから復旧したとき、IDが変わってしまう可能性があるため、IDでなくディバイスを指定しています。

ここまでで、設定は終わりです。

RAID1から起動

再起動します。

sudo reboot起動後、RAIDボリュームが/にマウントできているか調べます。

df -h

$ df -h Enter

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev

tmpfs 807M 15M 793M 2% /run

/dev/md0 110G 5.2G 100G 5% /

tmpfs 4.0G 400K 4.0G 1% /dev/shm

tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock

/dev/mmcblk0p1 510M 70M 441M 14% /boot/firmware

tmpfs 807M 76K 807M 1% /run/user/1000

/dev/mmcblk0p2 28G 5.2G 22G 20% /media/mohlog/rootfs

これで完了です。

/boot/firmware ブート領域(microSDカード)のバックアップ

/boot/firmware だけは、microSDカードにあり、RAIDによる冗長がとれていないので、バックアップしておきます。

sudo dd if=/dev/mmcblk0 count=512 bs=1M status=progress | sudo xz -9 > bootSD.img.xzcount=512 bs=1M:ブート領域は、microSDカードの先頭512MB部分にあるのでそこだけコピーします。

| sudo xz -9:同時に圧縮します。

bootSD.img.xz というファイルができあがるので、これを他のPCやファイルサーバーに保管しておきます。

このファイルは、解凍することなく、そのままRaspberry Pi Imagerをつかって、microSDカードに書き込むことができます。

おわりに

かなり長文になりましたが、実際にこれでWEBサーバーをつくりテストを実施しています。

注意点としては、OSのアップデートで、たまに/boot/firmware内のファイルに変更が入るので、 そのバックアップを更新することぐらいです。

コメント